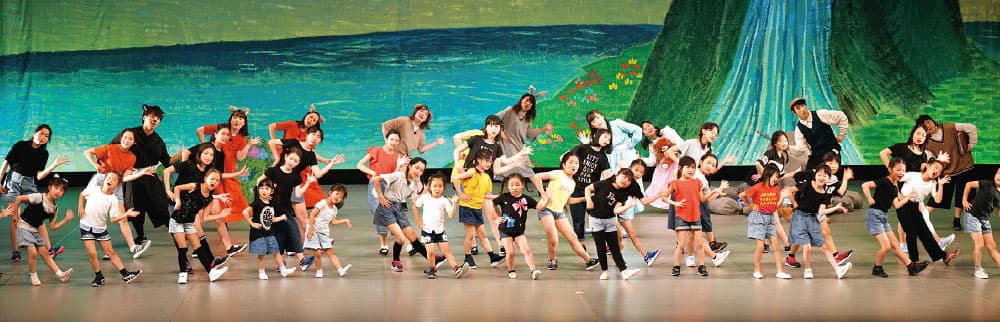

1986年から続く「新潟中央短大ミュージカル」。プログラムは、「ミュージカル」と「リズム体操」を二本の柱として構成し、前者を2年次生が、後者を1年次生が演ずるという形式で行われています。いずれも学生全員がそれぞれ何らかの役割を分担して参加するという全学態勢を最大の特色としています。

「ミュージカル」は保育に関する総合学習の場として設定したものです。世界の名作や創作シナリオのうちから学生全員で一つのミュージカル作品を共同制作することによって、幼児の心性、行動心理に関わる知識理解を体験的に深め、保育者としての実践的指導力を高めようとするねらいがあります。また、この活動が2003年度の文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」に認定されました。

来場者は、地域の子どもたち、その両親、一般市民、学生の保護者、本学の卒業生、など老若男女様々。上演に際しては市の教育委員会、公共放送局、新聞社等の後援を得ており、マスメディア各社から、その制作過程や反響を好意的に報道していただいています。近年の来場者は常に1,000人を超えており、地域社会から好評を得ています。近年では加茂市内の小中学校の総合学習の担当教員から、ミュージカルの制作・練習現場を見学する体験学習の協力依頼も受けています。地域の子どもたちとの共演も実現し、学生との交流もますます深められています。このミュージカルを通じて、地域の方々は本学を教育熱心な短大と好意的にとらえており、また、彼らとのコラボレーションの成果は本学が地域に根ざしているという証です。

演習課題1ではグループ単位で子どものための鑑賞教材としての視点から、素材(合唱・合奏・オペレッタ・手品等)を選定し、作品を制作して、学園祭で発表します。演習課題2ではミュージカル作品を共同制作し、脚本作りやロールプレイングを通じて幼児の心性に係わる知識理解を深めるとともに、表現技法の習熟とコミュニケーション能力の向上を図り、保育者としての実践的指導力を高めていきます。

●窓ぎわのトットちゃん

●しらゆきひめ

●マッチ売りの少女

●ぼくはスサノオ

●さるの王様

●おしいれの冒険

●ミツバチマーヤの冒険

●オズの魔法使い

●ピーターパン

●ぼくはスサノオ

●不思議の国のアリス

●くるみわり人形

●新ドン・キホーテ

●おしいれの冒険

●ピーターパン

●ぼくはスサノオ

●オズの魔法使い

●不思議の国のアリス

●ヘンゼルとグレーテルと

ゆかいな仲間たち

●私の大切なもの〜

マツユキソウの奇跡〜

●ピーターパン

〜仲間がくれた勇気〜

●オズの魔法使い

●不思議の国のアリス

●ヘンゼルとグレーテル

〜大切な絆〜

●ぼくはスサノオ

●ピーターパン

●オズの魔法使い

●ふしぎの国のアリス

●ピーターパン

●私の大切なもの

〜マツユキ草の奇跡〜

●白雪姫

●不思議の国のアリス

●オズの魔法使い

●ピーターパン

●白雪姫

●不思議の国のアリス

●ピーターパン

●オズの魔法使い

●白雪姫

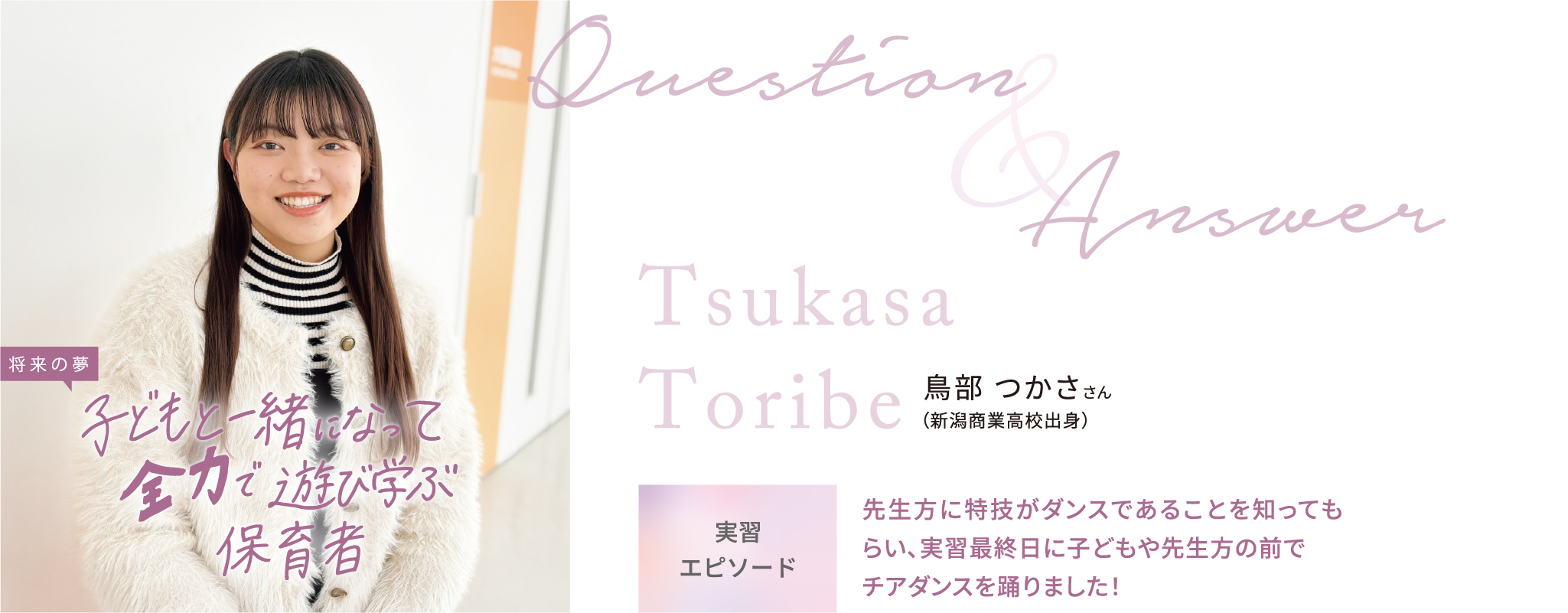

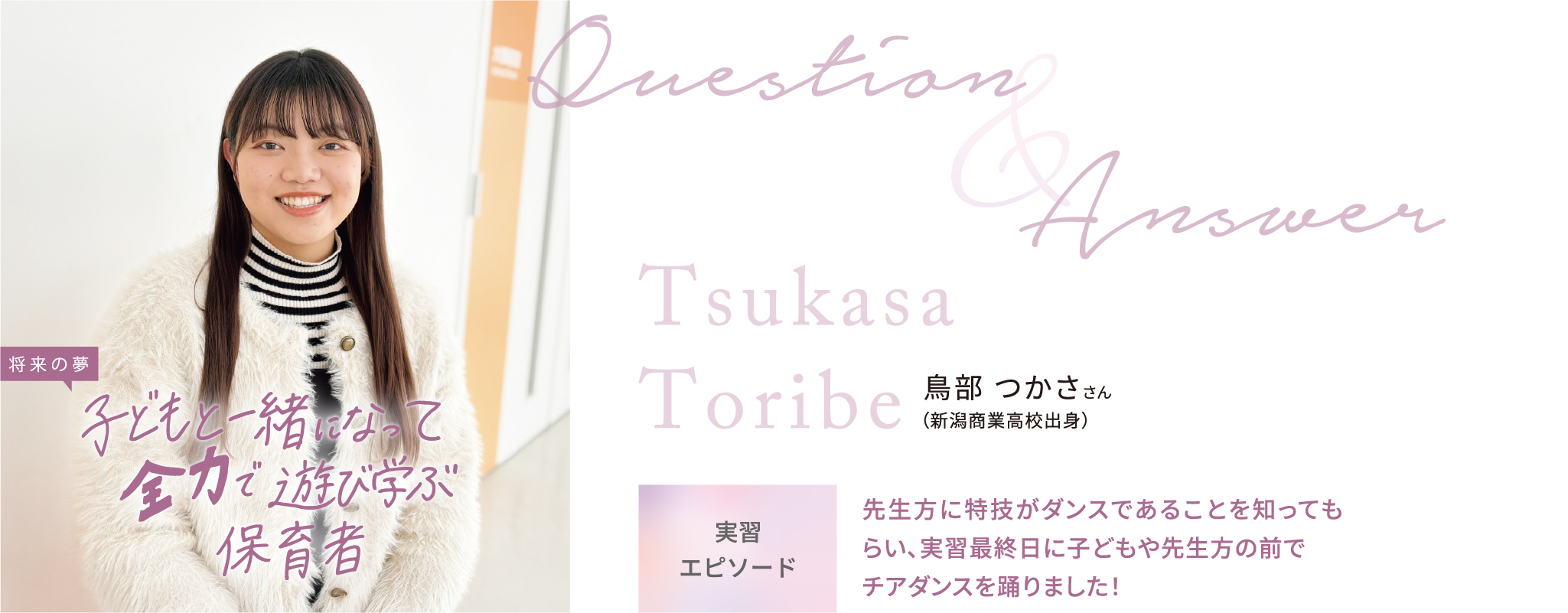

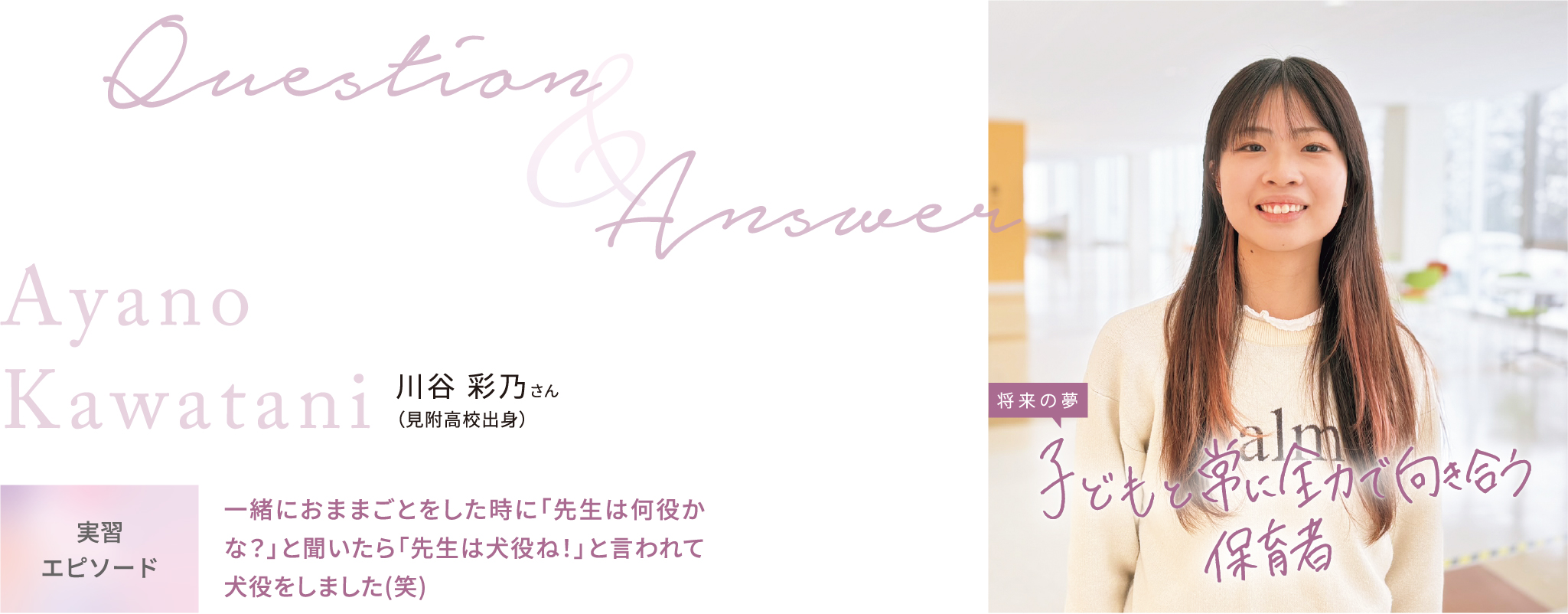

現場での保育実践はたくさんの発見と学びの場。新潟中央短期大学では、直接子どもたちと触れ合う中で、教育の難しさ、楽しさを経験し、子どもたちと一緒に成長していきます。

教育実習Ⅰ(6月に1週間)

保育実習Ⅰ(保育所:2月に2週間)

保育実習Ⅰ(施設:6月に2週間)

保育実習Ⅱ・Ⅲ(8月下旬から2週間)

教育実習Ⅱ(10月に3週間)

学生一人ひとりを、教員と実習担当スタッフがきめ細かくサポートします。

永井 裕紀子

[担当]保育実習Ⅰ(保育所)保育者は子どもの心を育てる職業ですから、子どもたち一人ひとりの心をどれだけ読みとれるかが1つのポイントとなるでしょう。また、子どもの心とともに保育者の言動の意図についても感じとって欲しいと思います。

目にみえないものを読みとるのはそう簡単ではありませんよね。そんな時は遠慮せず保育者に尋ねてみるとよいでしょう。思いもよらない子どもの気持ちや保育者の意図にきっと驚かされると思います。

斎藤 竜夫[担当]表現活動指導法